|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

| Grand-Bank (バンク) |

Grand-Gt (ブルー) |

Grand-Gt (レッド) |

Grand-Master (マスター) |

| 実績のある KBファーム社製 |

当店が道南のキノコ工場へ製造委託している製品です 原料は北海道産ブナ100%、安心してお使いいただけます |

||

|

|

|

|

| 飼育情報、商品宣伝等など、不定期更新の「ひとり言」。 お暇な時にでもどうぞ。 |

|||

2024年 BE-KUWA(ビークワ) 飼育レコード個体 体長測定画像 (固定) X (旧ツィッター)の表紙に左上翅の測定画像を掲載していますので御覧ください。 (2024年11月に掲載済み) https://x.com/G6050614647826 ちなみに、Xについてはアカウントを持っていますが、こちらの「ひとり言」があります ので使用(投稿)したことはありません。ただし、稀にコメントを寄せることはあります。 |

|||

2025.11.4

本日より、Grand-Master 菌糸ビンの期間限定販売を開始しました。

販売期間は来年の5月下旬頃までを予定しています。

※製造本数が限られているため販売は限定的になります。

2025.10.27

Grand-Grow 菌糸ビン

1400cc、2300ccは廃番となりました。

2025.10.23

種親 97.2mmの仔

初齢割り出しより5ヶ月でこれ ・・・ You Shook Me

ガチでデカすぎる

2025.10.19

準備が整いましたので、定休日ですが本日より販売を開始します。

※ご返信は20日(月曜日)となります。

2025.10.16

準備が整い次第&西日本の気温の推移を見ながら販売を開始します。

販売はインド産とミャンマー産です。

インド産は2024 BE-KUWA(ビークワ)飼育レコード96.5mm Garda96.5血統の新成虫ペア(3ペア)と、Garda93.7sc血統ペアの販売を予定しています。

Garda96.5血統のペアリング時期は来春からとなりますが、いち早くブリードされたい方にお奨めできる、世界最大血統の初販売です。

ミャンマー産はYeak94.5血統ペアの最終販売となります。

いずれにしましても、開始は西日本全域の気温次第です。

2025.10.6

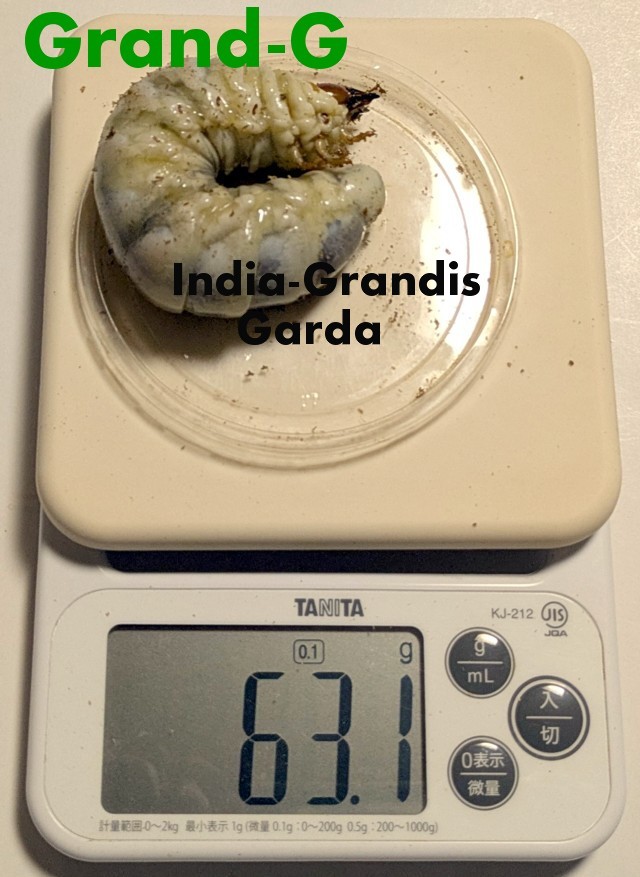

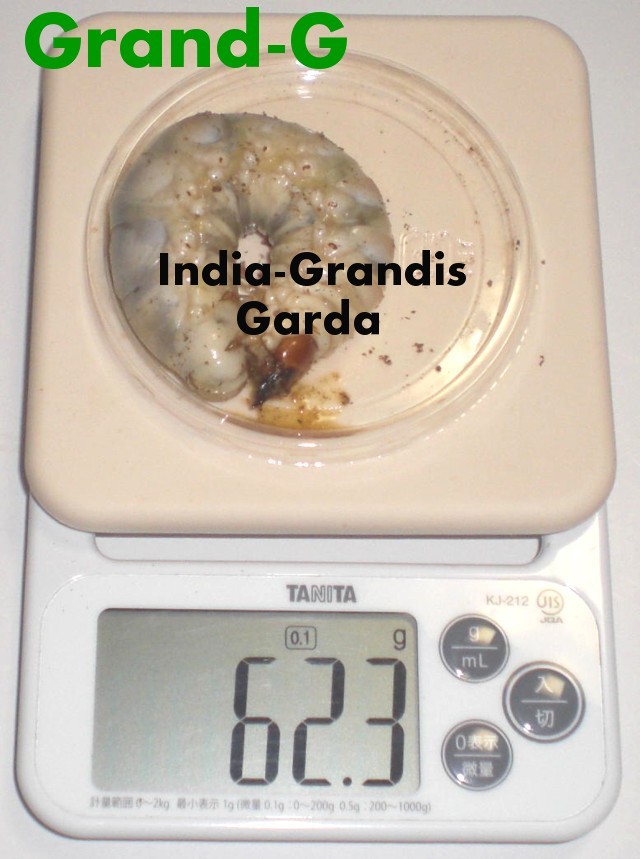

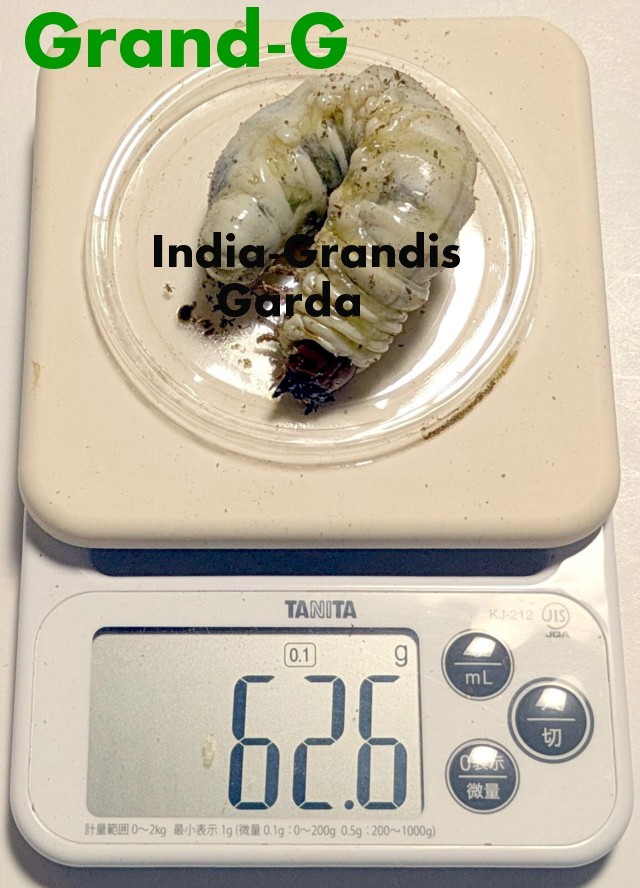

菌糸ビンの交換を行ったインドグランディス Garda96.5血統の幼虫です。

2本目のGrand-Master から出現した本個体は、2024 BE-KUWA(ビークワ)飼育レコード血統となります。

この幼虫を紹介した理由は、初齢割り出しより5ヶ月程の体重となるからです。

ちなみに、飼育レコードの96.5mmは初齢割り出しより5ヶ月程で59.1gでした。

Becoming

現段階で、飼育レコード個体の数値を超え更に大きくなりつつある、楽しみな個体が現れました。

今後の成長に注目しています。

2025.10.1

添加剤価格の改定についてのお知らせ

原料等の高騰により本日より価格の変更を行いました。

尚、「乳タンパク」につきましては、完売後しばらくの間販売を休止します。

追記

「生体」の送料を改定しました。

今後の発送は、ヤマト運輸「宅急便」、郵便局「ゆうパック」との併用となります。

その為、送料が安い方へと一本化し値下げしました。

2025.9.24

本日、お客様よりいただきました飼育情報をUPしました。

今年の1月にUPした幼虫(61.7g)の羽化結果+αとなります。

種親となるご購入いただいたペアは血統(資質)的に申し分の無い個体でしたから、後は血の掛け合わせが嵌り、素質のある幼虫が得られるかどうかだとは思っていましたが、見事に嵌った感があります。

以前にグランディスを飼育されていた方で知人でもありますが、飼育を復活された途端にこの結果ですから、昔取った杵柄は衰えず、その技量を生かした飼育は流石と言ったところです。

93.5mmオーバーの完品、このクラスになると不全が常に付きまといますので、「完品」での羽化には価値があります。

90mm以上の羽化個体の頭数からも、次世代の飼育に期待が持てるGardaの血脈であると感じられます。

2025.9.17

休日に菌糸ビンの交換を行ったインドグランディス Garda血統の幼虫です。

2024 BE-KUWA(ビークワ)飼育レコード96.5mmを種親とするGarda96.5血統となります。

2本目のGrand-Master 菌糸ビンから、3本目のGrand-Master 菌糸ビンへ幼虫を移行させた際に撮影したものですが、1本目の飼育菌糸はいつものようにGrand-Grow 菌糸カップを使用しています。

この体重がピークなのか、それは判りませんがこの先更なる体重増があることに期待しています。

The Battle of Evermore (限りなき戦い)

毎度のことながら超大型個体の飼育はこんな感じですが、今期(2025年)は2800ccの菌糸ビンを復活させる予定です。(近年は使っていませんでした)

種親の97.2mmから面白そうな♂の幼虫が出現していましたので、2800ccの容器を使い少し引っ張ってみようかといったところです。後は全体的に俯瞰した飼育を心がけたいとも感じています。

Garda血統の更なる夢と浪漫、GOAT100mmを目指し限りなき戦いは続きます。

2025.9.12

本日を持ちまして販売を終了しました。

次回は秋季販売となりますが気温を見ながら開始時期を決めたいと思います。

(10月中旬〜下旬頃になるのではと予測しています)

秋季販売では2024 BE-KUWA(ビークワ)飼育レコード96.5mm Garda96.5血統の新成虫ペアの販売を予定しています。

2025.9.2

本日、お客様よりいただきました飼育情報をUPしました。

Garda94.1血統からの飼育記録にはポテンシャルが感じられます。

グランディスは幼虫体重から羽化体長を想定しにくいのですが、この幼虫体重でここまで大きく羽化したことは珍しいと思います。

また、この種親サイズから出現したことも驚きです。

追記

GARDA(ガルダ)血統やYEAK(ヤッカ)血統の飼育においては、餌慣れという観点からも一本目に何を喰わすかが胆となります。

初齢から3齢初〜中期の飼育では「容器の大きさと添加剤の種類と量」が重要で、Garda血統やYeak血統の幼虫が持つ素質を引き出し、その後の飼育に繋がりやすくなる。

これが Grand-Grow 菌糸カップ の飼育コンセプトですが、超大型個体が出やすい餌であることは、これまでに具現化したモンスター個体たちが全てを物語っています。

2025.8.27

欠品中の「植菌カワラ材」について

秋季の販売に向けて段取りを行っています。

在庫が有る程度貯まりましたら再販する予定です。

2025.8.18

過去に運営していた上記ホームページの「思いつくままに」を掲載しますのでクリックしてみてください。

記事は2005年1月時点となり、今から20年前のものとなります。

内容は以下を記載しています。

古い記事ですが飼育の参考になればと思います。

2025.8.5

ミャンマーグランディス YEAK(ヤッカ)96.0 始動

過日(7.18)にお伝えしていたとおり、8月に入りましたのでペアリングを開始しました。

まずは同血統同士の組み合わせ(CBF2)からとなりますが、上手くペアリングが行えました。

とは言うものの2時間ほど失敗の連続でした。今回は同居させたのですが往々にして言えることは超大型個体は交尾が下手だという事です。

一度成功すると後はそれほど問題はありませんが、♀殺しが起こるとすれば最初が一番可能性が高くなりますのでやはり気を使います。

実際に数回甘噛みされましたが一度交尾すると噛む行為は殆ど収まり、その後は2頭仲良く一緒に餌を食べています。

同居は3日〜7日間としていますが、その間は餌を絶やすことなく定点的に観察しています。

上手く子孫を残せること、種親を超える最強のミャンマー産が出現することに期待しています。

2025.7.30

幼虫飼育おけるアポトーシスの可能性について

温度・湿度を調整し蛹となった時点で人口蛹室へ移し管理しても羽化不全は起こります。また、前蛹段階で移した場合も蛹になった際に奇形が見られ不全となることがあります。

なぜこのようなことが起こるのか、私見となりますが幼虫自体に問題があると考え、正常ではない細胞に起因しているものと捉えています。

遺伝的なものと餌的なもの、2025.7.18に記したことが要因として上げられますが、今現在の飼育においては波長(波動)によるアポトーシスの可能性を考えています。

このことは、超大型個体を誕生させる上での不全対策の一端になるのではないかと感じています。

2019年発刊のBE-KUWA72号に執筆した記事内で音(波長)についての結果を少し記していますが、異常な細胞を正常化させる機能の向上化を目指した飼育結果でもありました。

波長(波動)によるアポトーシスの促進については、最新の論文において動物実験などで効果があることが報告されはじめましたので、2017〜2018年頃の飼育より着目していた事が現実味を帯びてきている様に思われます。

Houses of the Holy

聖域とも呼べる生物の細胞、その細胞全体が異常な部位の正常化を促進させる機能に着目しています。

2025.7.24

2024 BE-KUWA(ビークワ)飼育レコード96.5mm Garda96.5血統の新成虫(未後食)ペア1組の限定販売を考えています。

販売するとなればGarda96.5(飼育レコード)血統の初販売ペアとなります。

本来であれば秋季に販売予定の個体ですから、もう少し個体の様子を見てから判断したいと思います。

いずれにしましても販売する際は告知したいと思います。

2025.7.18

2025期の種親達の紹介ほか

インド産は、Garda97.2b、Garda96.5(2024飼育レコード)、Garda95.2、Garda94.5がメインで、ミャンマー産はYeak96.0、Yeak94.4がメインです。

種親を一言で表現すれば『モンスター』揃いですがYeak96.0は来月からの始動となります。

ラインナップとしてはこんな感じで、現在Garda97.2b、Garda96.5(2024飼育レコード)、Garda94.5から得られた幼虫は既に3齢となり、2本目のGrand-Master へ数頭移し替えています。

現段階で各々の幼虫が持つ素質を鑑みると、Garda97.2bからの幼虫が頭一つ抜けている感じがします。

Garda94.5はまだ♀だけでしたが往々にして♀と♂は比例する場合もありますので、化け物じみた♀の幼虫が出現した本血統の♂幼虫はどうなのだろうかと、これはこれで楽しみなところです。

注)♂が大きくなりやすい血統、♀が大きくなりやすい血統が存在しますので、一概には言えないところもあります。

どの種♂にどの種♀を掛けるのがベストとなりえるのか、不全を考慮した血の掛け合わせは吉と出る場合もあれば凶と出る場合もありますので難しいところです。

血を濃くすると大型化はしやすいのですが同時に不全も必ず付いて来ます。これは餌(添加剤量)にも言えることで量を多くすると幼虫は大きくなりますが不全率が高まります。

Dazed and Confused

毎年、ああでもないこうでもないと幻惑されながら飼育を行っています。

今年は観察と採集を中止した分を飼育に割り当てていますので、このことが良好な結果に繋がればと思っています。

2025.7.14

夏季恒例の観察と採集の中止について

個人的な諸般の事情により今期の観察と採集を中止することにしました。

商品のご注文受付は本日より平常に戻ります。

余談ですが、今期は一度だけホソコバネカミキリ(ペンナータ、ギガンティア、マジョール、オダイ)を採集するためフィールドへ出向きました。

北海道南部(渡島・檜山)では採集事例が殆ど無い稀な存在で影すら見あたりませんでした。

来年以降に持ち越しです。

2025.7.6

過去に運営していたホームページ(Since 2001.7.15)の表紙です。

更新日が2005.3.25となっていますので、この時点で飼育歴は5年目にあたります。

ホームページ自体は2004.10に改定しサブタイトルとして「90への未知(道)」を付けたリニューアル後のものです。

コンセプトは、大型個体の作出を目指している人へはこれまでの試行経験に基づいたヒントを、これから飼育をはじめる人へは飼育の基本やアドバイスを、そんな感じの作りとなっていました。

当時は大型であった85mm超の個体を作出するヒントも随時掲載を行っていました。

今では当時を知る方々も少なくなってしまいましたが、この様な歴史を積み重ねてGrand-Gは今に至ります。

当時は夢の「90への未知(道)」でした。それが現在では、更なる高みに向かい夢幻の「100への未知(道)」となるでしょうか。

How Many More Times

その目標に少しでも近づけるようこれからも試行錯誤を続けていければ思っています。

2025.6.30

一梱包あたりの菌床ブロック個数について

各種菌床ブロックの上限発送個数が10個/箱へ変更となりました。

これまでは6個/箱が一梱包となり11個まで2個口料金となっていましたが、これからは10個までが一梱包(一個口料金)となります。

また、夏季の高温期に限り郵便局の「チルドゆうパック」で10個までお送り出来る体制としました。

ヤマト運輸の「クール宅急便」は重量制限から6個までとなってしまい、不便に感じていましたのでこの点を改良した形となります。

尚、菌床ブロック、菌糸ビン、菌糸カップの6月末から9月までは冷蔵便での発送となりますのでご了承願います。

補足

「ゆうパック」は春季と秋季の生体発送にも「宅急便」と併用し使用する予定です。

2025.6.27

「植菌カワラ材」の販売について

手持の在庫が少ない為、無くなり次第終了となります。

尚、次回の販売は秋季を予定しています。

2025.6.23

本日より開始しました。

2025.6.20

全体的に少数のペアとなりますが早ければ来週始めの販売を予定しています。

今回が初の販売となるGarda93.7sc血統の新成虫がメインです。翌日到着が可能な地域の方への限定販売となりますので、詳しくは以下のURLよりご確認ください。

当店の〒番号は041-0812です。

https://date.kuronekoyamato.co.jp/date/Takkyubin

また、関東の方限定となりますが昨年から関東翌日配達便が導入されましたのでご購入可能です。

対象エリアは以下となります。

【東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県】

注)水曜日の発送は飛行機運休のためできません。

注)翌日最短到着便につき時間指定はできません。

2025.6.11

Ramble on

大顎の太さが印象的な体長89mmの美形個体です。

Garda(ガルダ)血統は太さを求めている血統ではありませんが、時としてこのような個体が現れます。

これもまたGarda(ガルダ)血統が持つ潜在的な一面でもありますし、格好の良さから言えば極上と呼べるほどの存在です。

太い大顎の湾曲とエッジが効いている内歯、形状バランスが優れた個体は見ていて飽きません。

このような個体もグランディスオオクワガタの魅力の一つです。

2025.6.2

本日、お客様よりいただきました飼育情報をUPしました。

Garda血統のポテンシャルが垣間見れる様に感じられます。

無事に羽化すること、また更なる個体が出現することを祈念しています。

2025.5.26

過去に運営していた上記ホームページの「考えるヒント」より一部を抜粋し掲載します。

記事は2004年5月時点のものです。

当時からこんな感覚で飼育というものを捉えていました。

今とは様相が違いますが基本は変わらない様に思いますので何かの参考になればと思います。

大型個体は適時産卵と幼虫回収から

天然個体、飼育個体、いずれを購入する場合でも、出来ることならば同一産地で2ペアあればベストではないでしょうか。血をクロスさせることが可能であり、大型を狙う上では良い方法ではないかと思っています。

F1以降は大型同士を掛け合わせ、F2以降で得られた大型血統を固定させる。大型血統であっても必ず大型の血が伝播するかと言えばそうでも無くこの辺に大型作出の難しさがあるように思えるのですが、そんな時、血をクロスさせ掛け合わせることで新たな可能性が生まれる訳です。理想的には、やはり同一産地を2ペア手に入れることが良いのではと考えています。

産卵時期も大切な要素の一つかと思います。現時点で私は、大型血統のF2個体、春捕りの初子がベストではないかとは思っています。どう言う訳か判りませんが、秋に捕れた幼虫よりも大きくなる確率が高い様に感じます。大型を狙うのなら、春と初子がキーとなりそうです。

それからもう一つ、メスの成熟期間については羽化から4ヶ月もすると産卵が可能となる個体も現れますが、理想としては一冬越した個体を使用することが望ましいと考えます。私のこれまでの経験では、生後4ヶ月ほどのメスを交尾、産卵させても生まれた幼虫が大きく成長しない場合が多くあります。何等かの因子があるようにも感じられますが、真意のほどは謎のままです。

大型個体は大胆放任と詳細観察から

幼虫飼育は極力暗室で行うことが良いのではと思います。朽木の中で成虫となり野外に出るまで光を浴びない訳ですから、光による刺激があってもおかしくはありません。このことについては未知数ではありますが、飼育個体が天然個体のMAX値を更新できていない以上、考慮すべき点ではないかと思います。

菌床に発生したキノコの除去はマメに行うことも重要だと思います。菌床の品質維持と幼虫の状況把握を兼ね備えた一石二鳥の方法です。ただし、極力刺激を与えずに行うことは言うまでも無いことです。また、頻繁にチェックすることも控えたいところです。

ガラスビンの場合、この時の現状把握から幼虫が居食いしているかどうか判断でき、成長具合もつぶさに把握できます。私の場合「大胆放任と詳細観察」を心掛けています。

風通しを考えることも重要だと思います。要は酸素の供給が滞りなく行われているかなのですが、この点が案外盲点になっている場合もある様に思えます。狭い部屋に密集して飼育している場合、幼虫の暴れが起こることが有りますが、菌床内の酸素不足が原因で起こっていることも考えられます。また、密集して菌床飼育を行った場合、一番奥の菌床ビンの幼虫が死亡していた、小さかったとの話も耳にします。侮り難い要因の一つかも知れません。

追記

30日をもちまして今期の販売を終了します。

2025.5.20

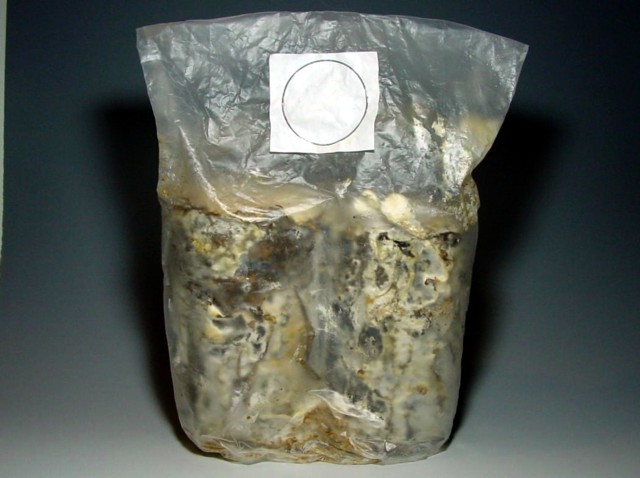

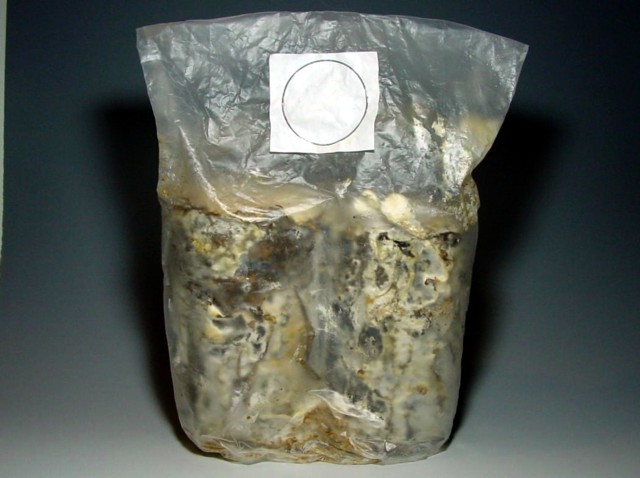

先日撮影した菌糸ビン交換時の画像です。

今期は幼虫画像を殆ど撮影していませんが60gUPの幼虫はそれなりに出ています。

追記

Grand-Master 菌糸ビンの販売終了について

23日をもちまして今期の販売を終了します。

※在庫が完売した際は23日より早く終了します。

2025.5.14

菌床産卵について

画像は2002年に行ったオオヒラタケ菌床を用いたものです。

この当時、菌床への産卵を思いついたきっかけはより大型化を目差すためでした。初齢で取出した幼虫達がより早く菌床へ馴染むのではないかと、そんな思惑からでした。

この時使用した菌床ブロックはブナ100%のオオヒラタケ菌床です。結果としては最も採れたセットで初齢幼虫7頭が得られています。

当時は国産オオクワガタの菌床産卵が認知されはじめた時期で、グランディスに関しては殆ど実績が無かった頃でもありました。

国産オオクワガタを飼育されていた方の意見では、菌床産卵はある程度古くなった菌床を使用する方が良いのではと言われていましたが、この時使用した菌床は比較的新しいものでした。

それでもオオヒラタケの菌床ですからキノコの発生が半端ではなかったことを記憶しています。

使用したメスは50mm程のDGGでしたが当時としては無謀とも思える試行飼育で7頭の幼虫を得られたことはHot Dog と言った感じでした。

菌床ブロックを使用した産卵に関しては幾度か行った産卵木との比較結果から効率的では無いと判断し現在は行っておりません。

2025.4.30

本日、インドグランディス Garda血統♀2頭の測定動画をUPしました。

♀の記録にはあまり関心がありませんので飼育はいつも適当ですが、本血統のポテンシャルから言えばまだまだ大きくなる可能性を秘めていると感じられます。

更なる個体の出現に注目しています。

2025.4.21

ご報告

当店が飼育したインド産Garda血統の個体が、 4月15日に発売されましたBE-KUWA(ビークワ)95号にて、BE-KUWA 2024 ♀レコードを獲得しました。

♂に重きを置いていますので♀の飼育はおざなり気味でたいしたことはありませんが♂と共に申請していました。

本個体についてはBE-KUWA誌のコメントに記したとおりで、とりあえずは現時点における♀の指標になればと考え応募した次第です。

それでも♂と♀の両方で飼育レコードを獲得できた2024年はエポックメイキングな年になったと思っています。

尚、 飼育はGrand-Grow菌糸による2本返しで、1本目がGrand-Grow 菌糸カップ、2本目がGrand-Grow PP1100を使用し羽化させています。

Stairway to Heaven

次なる頂(天国)に向かいまた一歩階段を登れたような感じですが、既に新たな飼育は始まっています。

余韻に浸るのは程ほどにし、また一段高みに登れるよう創意工夫を凝らして行ければと思っています。

2025.4.15

Garda97.2bの公開について

先日公開しましたように幼虫が採れましたので、2025年度の種親の一頭としてDGMのページへ画像を掲載しました。

また、2023年度の飼育結果へも画像を追加していますが、こちらは参考記録として掲載しています。

前回の画像掲載は短期間の内に終了しました。その為、御覧いただけなかった方もいらっしゃると思います。

幼虫が採れ子孫を残せることが判りましたので、種親としてお披露目できることになりました。まだ見ていない方はこの機会に御覧ください。

Garda血統は夢に向かって進化し続けています。

2025.4.9

過日(2025.2.14)紹介していた97.2mm(不全個体)が種親の初齢幼虫です。

何とか血の継承ができましたのでGarda97.2bを冠名とし管理します。

画像の幼虫は初齢中期といったところで頭部の大きさに資質と素質が感じられますが、それよりも97.2mmの血脈を残せたことに幸運を感じます。

ちなみにこの幼虫ですが、血統としては♂97.2mm×♀96.5mm異腹血統となりますので、化け物感半端なし"世界最大の頂点血統"と言える血の組合せです。

尚、97.2mmは2024年 BE-KUWA(ビークワ)飼育レコードの異母血統となります。

You Shook Me

正にこんな感覚の血統ですからGrand-Grow 菌糸カップでどこまで血を開花させ基礎体力を付けてくれるか、期待せずには居られぬほど夢が膨らみます。

2025年飼育の中で注目に値する血統の一つとなりましたが、これから採れる幼虫達から良い個体が数多く出現してくれることを願望しています。

2025.4.1

◎製品価格改定のお知らせ。

近年の原材料の高騰や輸送コストの上昇などにより、現行価格の維持が困難となりましたので以下の商品価格を改定させていただきます。

・菌床ブロック (Grand-Gt、Grand-Master)

・菌糸ビン (Grand-Grow、Grand-Master)

・カワラ材 (一般材、S材2本入り)

・埋め込みマット

何卒、ご理解のほどをお願い申し上げます。

2025.3.28

本日より開始しました。

2025.3.25

天候と気温次第ですが今月末の販売を予定しています。

販売はインド産とミャンマー産で、インド産は2024年 BE-KUWA(ビークワ)飼育レコード異母血統(Garda93.7血統)ペアとGarda94.6血統ペア、ミャンマー産はYeak95.1血統とYeak94.5血統のペアを販売します。

また、95.3mm同腹(Garda94.6血統)ペア、96.0mm同腹(Yeak95.1血統)ペアも販売します。

いずれも93.5mm以上の個体を種♂とした超大型血統です。

2025.3.21

過日(2025.3.17)紹介していたYeak95.5の体長と表記の変更を行いました。

動画のノギス値は96.0〜96.2mmほどを示していますが、上記画像の体長へ変更し呼称をYeak96.0としています。

ミャンマー産Yeak95.1からの直仔がここまで大きくなるとは、血統や血の組合せは本当に判らないものですが、1サイクルで親の体長を軽々と超えた血の爆発力には驚愕です。

BE-KUWA(ビークワ)飼育レコード個体の96.5mm【Garda96.5】とわずか0.5mmの差、史上2頭目となる96mmクラスの出現となります。

これでグランディスオオクワガタ(moriyai)の飼育は96mmの時代に突入しました。

本個体の繁殖は初夏の頃からを考えていますが、Yeak96.0から得られる超大型の血脈に注目しています。

2025.3.17

本日、ミャンマーグランディス Yeak血統の体長測定動画をUPしました。

Yeak95.5として公開している羽化個体のものですが、今回の測定結果が公開測定値から乖離しすぎているため近日中に体長と表記の変更を行います。

基本的に体長は厳しく測っていましたけれども、誤差の範ちゅうに収まらないほどの数値になるとは思いもしませんでした。

時折、いや極稀にこのようなことはありますが、これほど測定値が違うとは、予想外に起こった誤算と驚喜。

ここまで大きいグランディスオオクワガタの体長測定動画は他では見られません。何はともあれ動画を見ていただくと一目瞭然です。是非御覧下さい。

2025.3.10

DGGとDGMについて

先日発売されたBE-KUWA94号の飼育レコード大特集内にDGGの飼育レコードが20年以上更新されていないと記されていました。

過去のビークワ誌に「moriyaiの人気に押され更新されなくなってしまった」と記されていたことを思い出しますが、ではどうして更新が途絶えてしまったのか、この点について私感を少し記したいと思います。

飼育者数の多い人気種にある程度共通する点は、飼育のしやすさ(飼育が簡単、大きくなりやすい)や格好の良さがあると思います。

天然個体の大きさ的にはDGMの方がDGGを上回っていますので、大きくなりやすい傾向も当然DGMが勝っています。

格好の良さに関しては美醜の判断が各々で分かれますので何とも言えませんが、DGGとDGMでは前胸背板の形状が違います。この形状の違いによる全体的な見栄えはDGMの方が良いと言った意見が聞かれます。

大きくなる可能性を秘め尚且つ見栄えが良いのであれば、DGMの方に人気が偏ったことも必然なのかも知れませんが、やはり世界最大のオオクワガタがDGMであることが決定打になったと感じられ、これはもう致し方無い事なのかも知れません。

DGGが日本に入ってきて間もない頃は人気が高く高額な種でした。その頃からずっと飼育をされている方はもはや皆無に近いのではと感じますが、多くの飼育者が離れていった最大の理由は大きくする事が難しかったからだと思います。

過去の話となりますが、DGGとDGMでは平均してDGGの方が大きくなり難いと、当時飼育を行っていた知人らからも同様の見解を得ています。

DGGは近年においても天然個体が入荷していますがDGMの様には大きくなっていません。大きくならない、成り難い種ほど撤退する飼育者は多くなる傾向にあるのは今も昔も変わらないと感じます。

以上の様なことがDGGとDGMの人気の差となり、DGGの飼育記録更新が途絶えている要因になっているのではないかと考察しています。

追記

当店は現在、世界最大のオオクワガタであるDGMの飼育記録に注力し夢を追い続けています。その為、DGGに関してはおざなり気味の飼育となっています。また、飼育記録に関しては♀についても同様です。

2025.3.3

2025年の種親 Garda94.5

今期の種親個体群の中で秀逸とも言える極太個体です。

94.5mmでこのフォルムは群を抜く存在感を漂わせています。

グランディスにも他より明らかに太い個体は存在しますが、85mm以下の個体に出現しやすい傾向があり、大きくとも88〜89mmほどが関の山と言った感じです。

実際に90mmを超える極太個体はそうそうお目にかかることはありません。

本個体を一般的な93〜94mmクラスと比較した場合、頭部、前胸背板、腹部、そのいずれもがひとまわりほど大きく、太い大顎も極太個体の特徴を如実に表しています。

超大型個体を生み出す際に最も重視すること、それは当たり前のことですが体長に直結しやすい体形となります。

それとはまったく真逆、ある意味で奇異な存在とも言える本個体を種親にすることはチャレンジであり試行でもあります。

Sick Again

いつもの病気みたいなものがまた再発してしまいましたが、それは俯瞰しつつ行うある種の思考実験と呼べるのかも知れません。

この演繹から導かれる結果が成功となるか、あるいは失敗となるのか、いずれにしても楽しみです。

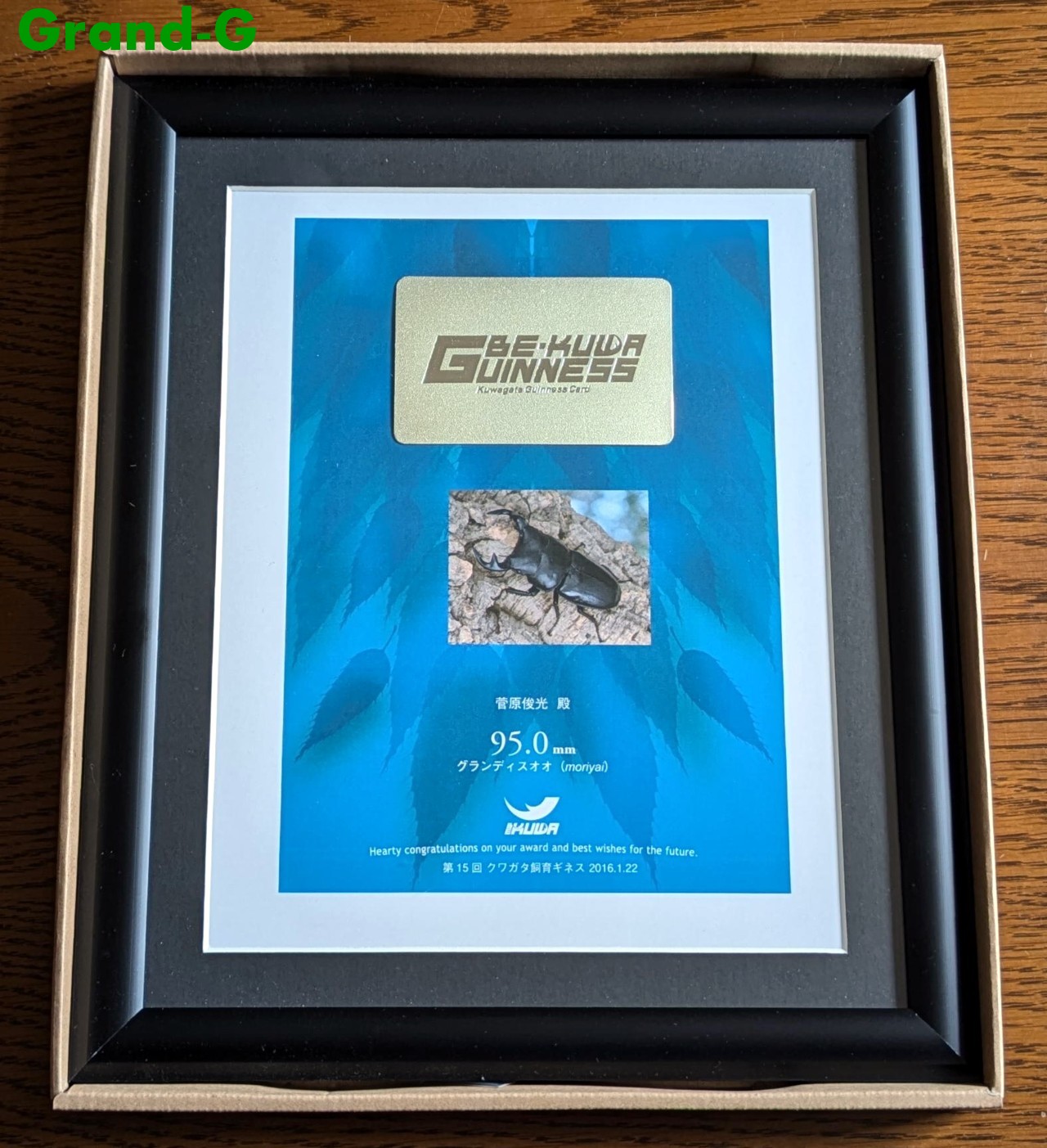

2025.2.26 2024年 BE-KUWA(ビークワ)

第24回 飼育レコード大賞カード2015年 BE-KUWA(ビークワ)

第15回 飼育ギネスビークワ賞カード画像をクリックすると拡大できます 画像をクリックすると拡大できます

飼育ギネスから飼育レコードへ、名前が変わった2枚のカード

2月24日にむし社さんから第24回飼育レコード大賞のカードとゼリーが届きました。

左のカードが今回のカード、右のカードは2015年飼育ギネスビークワ賞のものです。

96.5mmで獲得した飼育レコード大賞のカードカラーはパープル。パープルカラーのカードは唯一無二の大賞の証です。

2015年に95.0mmで獲得したビークワ賞のカードカラーも珍しいと思います。このブルーのカードを所持されている飼育者はそれほど多く無いと考えています。

ちなみに、2015年の評価は☆6、2024年も☆6でしたが、2025年冬号となるBE-KUWA94号における飼育レコードの再評価により現在は☆5.5となっています。

※☆5.5の評価はこのグランディスと国産オオクワガタのみです。

余談として、2016年冬号のBE-KUWA58号に掲載されている"第15回クワガタ飼育ギネスコンテスト 審査の裏(一部)見せます!"について少し記します。

95.0mmのグランディスについて当時の評価コメントを読むと、審査員の方々が他種との比較から飼育ギネスについての困難さを理解されていることが改めて判ります。

現在においても当時の評価は妥当であると感じますが、審査員の評価コメントがこのような形で垣間見れる企画が現在のBE-KUWAに無いのは少し残念に思っています。

また参考までに、2015年まで飼育ギネスとして謳われていたコンテストの名称は、2016年より飼育レコードへ変更となりました。

その為、今でも古くから飼育を行われている方には飼育ギネスの方が馴染がある様に感じられ、実際にSNS上では現在も飼育ギネスが結構高い頻度で使用されています。

さて、この2枚のカードを並べてみると9年という歳月が長くもあり短くもある、と言った感慨を抱きます。

Achilles Last Stand

年を追うごとに、そんな思いで挑み続けていますが、これからも夢に近づけるよう出来る限りやれる内はやろうと思っています。

2025.2.18

飼育の近況と菌床について

先日、大型となる素質を持つと判断した幼虫の菌糸ビン3本を交換しました。

画像は撮影していませんが初齢割出しより5ヵ月半〜6ヶ月ほどで3本とも揃った様に60g台でした。

飼育は常にRock and Roll。

まずはこの後の成長に期待したいところです。

さて、当店では2次発菌時に添加剤を追加し菌糸ビンを作成していますが、このことについて少し記したいと思います。

注)あくまでも当店で行っている製品の製造、環境のものであり、他社の製品に当てはまるもではありません。

どうして添加剤を2次発菌時に入れるのかはBE-KUWA72号に寄稿した記事に記しているとおりですので今回はそれ以外のことについてのこととなります。

まず、1次発菌時に添加剤を多く入れたもの、2次発菌時に添加剤を追加し前記した"添加剤を多く入れたもの"と添加剤の総量を同じくしたもの、この両方の菌床を比較すると違いが現れます。

1次発菌時に添加剤を多く入れた場合は菌床ブロック製造時におけるキノコの発生確率が高まる傾向を示します。

2次発菌時に添加剤を追加する菌床ブロックの場合は、菌を廻す為に最低限の添加剤を入れ製造しますのでキノコの発生確率は低くなる傾向を示します。

菌床ブロックを製造する段階でこの様な傾向となりますので、1次発菌時に添加剤を多く入れた製品は商品として規格外となるリスクが高まります。

次は両方の菌床ブロックを菌糸ビンに詰めた際の日持ちについてです。

結論から先に言うと、1次発菌時に添加剤を多く入れた菌床ブロックほど日持ちが悪くなる傾向を示します。

日持ちについては2次発菌時に添加剤を入れた方がよく、たとえ総量が同量となるよう追加した場合でもこの傾向に変わりは見られません。

菌糸の日持ちは超大型個体の飼育には欠かせない、重要なファクターの一つとして捉えていますが、当店が販売している菌床ブロックに補助添加剤を付けている理由の一端でもあります。

生ブナ100%菌床ブロックの製造時と菌糸ビンに詰めた際の特徴など、これまで培われた経験と結果より知見を得ています。

2025.2.14

羽化不全の化け物個体 97mmクラス を初公開します。

あまり恰好の良い画像ではありませんので画像は次回更新時までの限定公開です。

※幼虫が採れた場合は種親とし公開します。

本個体は「2024年 BE-KUWA(ビークワ)飼育レコード96.5mm Garda96.5の魅力」のページ内に【今期(2024年)も羽化不全の97mmクラスが出現していました】と記した個体です。

本個体の飼育も、Grand-Grow 菌糸カップからGrand-Master 菌糸ビンへと移行する菌種変更リレー飼育によるものですが、完品であれば2024年度飼育の最大であり、現飼育レコードの96.5mmを更新できた体長となります。

Over the Hills and Far Away

丘(飼育レコード)を越え次が見えてくる、そんな感覚を抱くことができる個体で、更なる進化の兆しが垣間見れるGardaの血脈です。

本個体はペアリングに特段の支障がないことから、現在数頭の♀とペアリングを行っています。

ペアリング済みの♀から果たして幼虫が採れるのか、数か月後には判るはずですが採れた際はGarda◯◯血統とし管理します。(正式な血統名は幼虫が採れた時に考えます)

何とかこの血が継承出来ればと思っています。

4/5 追記

本個体を種親とする幼虫が採れましたのでGarda97.2bとして一般公開します。

2025.2.6

2023年度分をUPしました。

2025.1.31

第24回 BE-KUWA(ビークワ)飼育レコード大賞受賞のページをUPしました。

よろしければ御覧下さい。

2025.1.24

グランディスの大型個体飼育について

オオクワガタ亜属の飼育で基本となる種類は国産オオクワガタ(Dorcus hopei binodulosus)であると思います。

現在、国産オオクワガタはマニュアルに従い飼育を行なえば、経験が浅い方でも大型個体を誕生させることが可能となりました。

それではグランディスはどうかと言うと、特に超大型個体の飼育については規則性が殆ど掴めないことから、90mm台を誕生させることすら難しく感じている飼育者が多いのでは思います。

グランディスの飼育に関しては国産オオクワガタのような飼育マニュアルはありませんので致し方無いのかも知れませんが。

そんなグランディスの飼育ですが、超大型個体を飼育する際に必須なことは、ここぞという時の決断力や判断力かと長年の経験から感じます。

一朝一夕には身に付かない事かもしれませんが、飼育データ等の情報を収集し、想像力を働かせ、自分なりに解析することで一つの仮説を導きだす。

それはPhysical Graffiti の様なものかもしれません。ですが、不可能ではないと思っています。

また、常に菌糸ビンをストックしていることも重要な要点のひとつです。「備えあれば憂いなし」言葉通りであり的を得ていると実感しています。

2025.1.18

菌床ブロック Grand-Master

販売を再開しました。

2025.1.14

Grand-Master PET2300cc菌糸ビンについて

左の菌糸ビンは昨年の12月、幼虫が蛹化した際に紹介していたもの。右の菌糸ビンは丁度今、蛹室を形成し前蛹に近い状態となったものです。

御覧のとおりほぼ同じような位置に蛹室を作っていることが画像から判ると思います。

昨年の12月にも記しましたが、この容器は画像の位置に蛹室を作る個体が多いことが特徴として上げられ、PETの透明素材で出来ていますので、飼育時に目視できることは管理の面からも利点となります。

この容器で少し気になるところは底面の大きさで、飼育スペースを他の容器より大きく取られるところですが、仮説として幼虫が底面の広さを本能で判ると仮定するならばこの底面は利点に変わります。

まあ、どのような容器でも利点と欠点は存在しますし、これは素材についても同様ですから何とも言えないところはありますが。

飼育容器に限らず飼育方法や添加剤など、いつもとは逆方向からの視点をあてた飼育、

In Through the Out Door 的な観点も面白く重要なことであると考えています。

2025.1.1

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い致します。

1月5日までは冬季休業となります。

営業は6日から再開致します。